Ausstellungen | Bauhaus | smow

Aus allseits bekannten Gründen sind die letzten beiden Sommer weitgehend ohne die Jahresausstellungen der Designhochschulen vergangen. Zumindest fanden sie nicht in der Art und Weise und so öffentlich zugänglich statt, wie es sonst der Fall war. Als unvermeidliche Folge kam so auch unsere Campustour zum Stillstand.

Im Sommer 2022 wird es wieder Posts zum Semesterende geben, aber nicht mehr wie üblich die “Campustour”.

Nicht, dass wir die Leidenschaft für wahllose Reisen durch Europa, den Verzehr unwahrscheinlicher Mengen an Falafel und das Jammern verloren hätten, ganz im Gegenteil, das sind nach wie vor drei unserer vier Lieblingsbeschäftigungen. Vielmehr ist es so, dass die Rahmenbedingungen und Strukturen, die die Campustour ermöglicht haben, nach dem Pandemie bedingten Leerlauf erst wieder in Gang kommen müssen. Dieser Vorgang braucht Zeit. Für 2022 werden wir daher nur von den studentischen Ausstellungen berichten, auf die wir auf unseren Reisen gestoßen sind. Wir beginnen mit einem der historisch interessantesten Orte im Zusammenhang mit europäischer Architektur und Design - mit Weimar, und mit der Jahresschau summaery2022 der Bauhaus-Universität.

Die Rückkehr nach Weimar ermöglichte uns das beispiellose Desaster unseres Besuchs der summaery2019 hinter uns zu lassen. Die summeary2022 hat dabei sehr geholfen.

Das lag einerseits an der geselligen Atmosphäre auf dem Campus, an der Vielfalt der Projekte und Positionen, die quer durch alle Fachbereiche zu sehen waren und an der Abwesenheit der alles dominierenden, arroganten ZDF@Bauhaus-Bühne mit ihrem Stab an Security Personal. Vor allem hat aber die Anzahl der ausgestellten Arbeiten in der Designabteilung, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, dafür gesorgt, die summaery2019 vergessen zu machen.

Zur Auseinandersetzung mit den Arbeiten gehört immer auch die Tatsache, dass bei aller Freude über ein Projekt oder ein Werk, das einen Nerv trifft, auch Projekte wertvoll sind, die einen einfach nur irritieren. Denn wenn wir akzeptieren, dass Design eine Position ist, dann muss diese Position immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, damit sie Sinn erhält und nicht schal und lauwarm wird. Und damit Design immer wieder in Frage gestellt wird, immer wieder gefragt wird, warum Design erfreut oder irritiert, braucht es einen ständigen Diskurs, ständige Auseinandersetzungen und Herausforderungen.

Die summaery2022 hat all das in Gang gebracht.

Wie immer bei unseren Beiträgen zu den Jahresausstellungen ist nicht wichtig, was letztendlich realisiert wurde, sondern wie der einzelne Student dorthin gekommen ist. Das heißt, was er auf dem Weg dorthin gelernt hat und wie dieser Weg seine Herangehensweise an das Design beeinflusst hat. Hinzu kommen die vielen anderen persönlichen Faktoren, die zwar immer Bestandteil eines realisierten Werks sind, aber für die breitere Öffentlichkeit unsichtbar bleiben. Die Werke selbst sind zwar wichtig und interessant, letztendlich aber von untergeordneter Bedeutung.

Wie immer ist unser Bericht kein "Best of” der summaery2022, sondern schildert einfach was uns aufgefallen ist, was uns zum Nachdenken gebracht hat, was uns bewegt hat und was wir nicht für uns behalten können. Wir erheben keinerlei Anspruch auf Endgültigkeit und Vollständigkeit und haben unweigerlich eine Menge übersehen.

Die summaery2022 in Weimar war wie immer kurz und dauerte nur ein Wochenende. Eine Zusammenfassung der summaery2022 und der vorherigen Ausgaben findet sich jedoch unter www.uni-weimar.de/summaery

Wie immer bei der summaery war unser erster Anlaufpunkt die Präsentation von Schreibtischen und Arbeitsplätzen von Studenten des zweiten Studienjahres des Fachbereichs Produktdesign. Das Projekt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Weimarer Studiengangs und wurde so von unzähligen Studenten durchlaufen. Uns macht dieses Projekt immer wieder sehr viel Spaß, nicht zuletzt, weil es immer wieder neue Perspektiven und Einblicke zum Thema Schreibtisch ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine Möbelgattung, die von zeitgenössischen Designern weitgehend vernachlässigt wird: Seit der große hölzerne Rolltisch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts dem “Modern Efficiency Desk” weichen musste, sind Schreibtische im Wesentlichen gleich geblieben. Zeitgenössischen Schreibtischen fehlen heute vor allem die tiefgründige Untersuchung, die leidenschaftliche Neuinterpretation und die Anstrengung, die man den Stühlen und Lampen, mit denen sie so eng verbunden sind, selbstverständlich zukommen lässt. All das hätten jedoch auch Schreibtische verdient, vor allem jetzt, wo wir in eine Ära eintreten, in der immer mehr zu Hause und in hybriden Arbeitsverhältnissen gearbeitet wird.

Das diesjährige Projekt stand unter dem Titel “Study Need? = Work Need?” und wurde als Teil umfassenderer Überlegungen zur Sozial- und Arbeitskultur in der Abteilung Produktdesign realisiert. Unter den vielen interessanten Vorschlägen hat es uns besonders der “Versatile Table” von Imani Fee Hallein und Lisa Sauer angetan. Dabei handelt es sich um ein erfreulich unaufdringliches und doch selbstbewusstes Objekt, das den Übergang von sitzender zu stehender Arbeit auf zufriedenstellend analoge, technikfreie Weise ermöglicht. Im Kontext des täglichen Gebrauchs ist diese Lösung jedoch höchst unpraktisch und sorgt für eine Schwerfälligkeit bei der Bedienung des Schreibtisches. Mit ein wenig Re-Imaging und/oder Weiterentwicklung, könnte sich hier jedoch eine sehr interessante Lösung auftun, die ergonomisches Arbeiten fördert und dabei den Energieverbrauch von Bürogebäuden reduziert, ohne dass auf höhenverstellbare Schreibtische verzichtet werden muss. Der Tisch würde einfach die (unnötigen) elektronischen Mechanismen umgehen.

Obwohl es vordergründig um Objekte für den Transport von Menschen und Gütern in urbanen Landschaften gehen sollte, war “Lightweight Transport Scenarios” doch vor allem eine Möglichkeit für die Studierenden, ihre Kompetenz in computergestütztem 3D-Design zu entwickeln und zu verfeinern. Genauer gesagt sollten Kompetenzen bei der Optimierung bionischer Topologien entwickelt und verfeinert werden. Wir können nicht behaupten, dass wir vollständig verstehen, was eine bionische Topologie ist und wie man diese optimiert. Mit diesem Verständnisdefizit waren wir jedoch offensichtlich in der Minderheit, denn keiner derjenigen, die die Ergebnisse des Kurses präsentierten, hielt es für nötig, einen so offensichtlichen, etablierten und alltäglichen Begriff zu erklären.

Der starke Fokus auf den technischen Designprozess und darauf was auch immer eine bionische Topologie sein mag, hat nicht verhindert, dass “Lightweight Transport Scenarios” auch ein paar interessante Vorschläge für zukunftssichere Objekte für den Transport von Menschen und Gütern in urbanen Landschaften hervorgebracht hat.

Besonders angetan waren wir vom elektronischen Cargo-Scooter “Mantis” von Elisa Bessega, Sylvia Chen und Esther Betz. Der Roller erschien uns nicht nur als eine elegantere Variante des Cargo-Bikes, mit dem wir zugegebenermaßen große, große Probleme haben, sondern sieht auch nach dem Postfahrrad der Zukunft aus. Dieses könnte nämlich viel bequemer sein, wenn man regelmäßig Halt machen muss.

Außerdem waren wir sehr angetan von “EFA” - dem Elektrorollstuhl für alle von Filippo Magini. Hier wurde der Laderaum hinter einem elektrischen Rollstuhl platziert. EFA hat uns gefallen, weil er (a) eine wirklich raffinierte und dabei einfache, offensichtliche Neuinterpretation des Rollstuhls ist, und (b) weil Magini den Rollstuhl in den Mittelpunkt seines Entwurf stellt, anstatt nach einer Lösung zu suchen, in die sich ein Rollstuhl integrieren lässt. Der Rollstuhl ist hier ein normaler Bestandteil des täglichen Lebens und kein Hilfsmittel für Gehbehinderte. So wird auch die Frage aufgeworfen, warum Rollstuhlfahrer, statt nur im städtischen Transport- und Verteilwesen, nicht auch ganz allgemein im Bereich der lokalen Bewegung von Waren und Menschen arbeiten können?

Wir freuen uns und akzeptieren gerne, dass “Marginal Gains” ein studentisches Semesterprojekt war und es daher, wie oben erwähnt, in erster Linie darum ging, wie die präsentierten Objekte entwickelt wurden und wie man an die Umsetzung herangegangen ist. Es ging darum, was die einzelnen Studenten individuell aus diesem Prozess mitgenommen haben, und nicht darum, kommerzielle Objekte zu entwickeln, die morgen in den Läden stehen. Außerdem ging es bei diesem Projekt in vielerlei Hinsicht eher darum, unsere Interaktionen mit den unzähligen anonymen Helfern des täglichen Lebens zu hinterfragen. Eine solche Hinterfragung gehört zu den Pflichten eines jeden Designers und ist eine wichtige Komponente bei der Entwicklung neuartiger Lösungen für jedes Problem. Dennoch war “Marginal Gains” für uns in erster Linie eine wunderbare Illustration von Victor Papaneks Warnung, dass "es Berufe gibt, die schädlicher sind als Industriedesign, aber nur sehr wenige davon".

Denn während einige der Projekte gute Argumente für ihre Sinnhaftigkeit lieferten, stellte die überwiegende Mehrheit ein grobes Sammelsurium der Übel des Industrie- und Produktdesigns dar. Wir nennen keine Namen - es geht um das Prinzip, nicht um die Details. Und wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, einzelne Schüler herauszufiltern, wenn das Fehlverhalten doch kollektiv war. Aber die überwiegende Mehrheit der Projekte führte nicht nur zu einem durch und durch ungerechtfertigten verschwenderischen Umgang mit Materialien und Ressourcen, sondern beantwortete Fragen, die in vielerlei Hinsicht nicht gestellt werden können, weil sie keine Grundlage haben. Es wurden Probleme behoben, die außerhalb der überspannten Phantasie eines Designers, der glaubt, dass es seine Aufgabe ist, alles zu verbessern, einfach nicht existieren. Dabei machen sie am Ende alles noch schlimmer. An Stellen, wo die Anliegen berechtigt waren, und davon gab es einige, wurde ein geradliniger Weg zu einer sinnvollen Lösung eifrig vermieden. Stattdessen wurden Lösungen vorgestellt, die munter am Problem vorbeigehen, um neue Probleme zu entwickeln und damit alles noch schlimmer zu machen, wir denken dabei insbesondere an...... Aber nein, wir wollen keine Namen nennen.

Oder anders ausgedrückt: Die meisten Projekte boten alles andere als “Marginal Gains” (marginale Fortschritte), sondern lieferten nur gewaltige Rückschritte.

Das Projekt “Hyperobjekte” wurde als temporäres Dorf an der Stelle errichtet, an der die ZDF@Bauhaus-Bühne der Bauhaus-Universität Weimar einst ewige Schande über uns brachte. Der Titel des Projekts geht auf Timothy Mortons Konzept der Hyperobjekte zurück. Dabei handelt es sich um Gegebenheiten, die in Zeit und Raum in einem so immensen Ausmaß verteilt sind, dass wir nicht in der Lage sind, sie in ihrer Gesamtheit zu erfassen, sondern nur so, wie wir sie in einem bestimmten Moment vorfinden. Die Studierenden waren aufgefordert, Methoden und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die es uns allen ermöglichen, unsere unzähligen Hyperobjekte besser zu erfassen und zu hinterfragen.

Die Überlegungen von Studierenden aus vier Fachbereichen brachten Projekte wie ”Lass Los Nimm An” von der Produktdesign-Studentin Ronja Kügow hervor, das sich mit jenem ewigen, permanenten Moment befasst, in dem nicht nur das Jetzt zur Vergangenheit, sondern auch die Zukunft zum Jetzt wird; Lino Ehrenstein, Student der Visuellen Kommunikation, stellte die Frage “Welche Richtung hat Gebüsch?” und im übertragenen Sinne die Frage “Welche Richtung hat Leben?”; “Spannunsfelder” von Kunstpädagogikstudentin Liv Eichner lud die Besucher dazu ein, ein Fadenknäul neu zu knüpfen, die Fäden neu zu verbinden, neu zu verwirren, und erinnerte sehr daran, dass wir alle ein Netz weben - für uns selbst, und für andere.

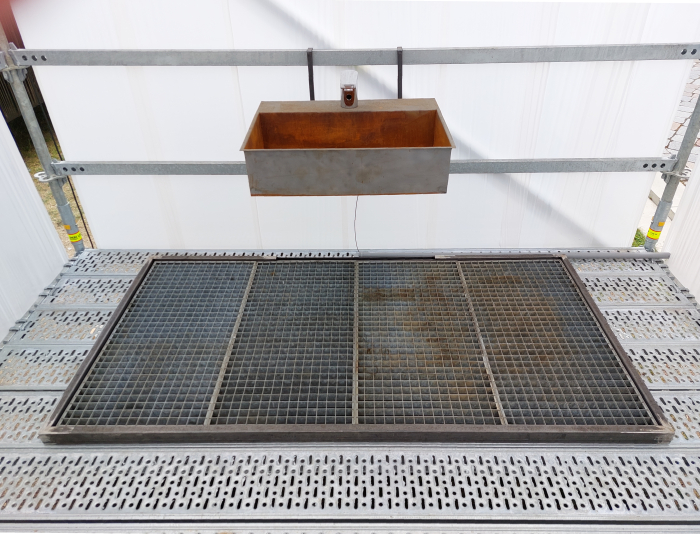

“Dealing With Water” des Produktdesign-Studenten Michel Schneider versuchte differenzierte Einblicke in unser Verhältnis zum Wasser zu ermöglichen und wurde dabei von den Mächtigen der Bauhaus Uni Weimar tatkräftig unterstützt. Diese haben nämlich den von Michel geplanten kontinuierlichen Wasserstrom, der in der Erde versickern sollte und als Kommentar und Reflexion über unseren gedankenlosen Umgang mit Wasser und die Fragilität der globalen Wasserversorgung gedacht war, verboten. Laut Michel Schneider - wir können uns hier nur auf seine öffentliche Ankündigung stützen - wurde die absichtlich verschwenderische Kaskade unter anderem deshalb verboten, weil die Uni "negative Schlagzeilen befürchtete". Man bedenke, dass Kunsthochschulen einmal von negativen Schlagzeilen gelebt haben. Sie bezogen ihre Energie daraus und verstanden ihre Daseinsberechtigung als negative Schlagzeile. Das Projekt wurde auch deshalb verboten, weil die Uni nicht mit der Verschwendung öffentlicher Gelder oder der Verschwendung von Wasser in Verbindung gebracht werden wollte. Letzteres nahm Michel zum Anlass, den Wasserverbrauch seines Projekts mit dem Wasserbedarf der Produktion eines Kilos Rindfleisch für die Uni-Mensa zu vergleichen - letztere verbraucht 25% mehr. Es handelt sich also um ein Verbot, das sehr viel mehr Wege der Recherche zuließ und zulässt, als es ohne das Eingreifen der Uni möglich gewesen wäre.

Michel Schneider brachte auch das Argument hervor, dass die künstlerische Freiheit Vorrang gehabt hätte. Aber ist das wirklich und immer so? Oder anders gefragt: Wir verstehen nicht, warum er das Wasser nicht hätte recyceln können? Ja, das hätte das Konzept völlig untergraben, das verstehen wir. Aber hat die Kunst in einer Zeit, in der wir alle wissen, dass Ressourcen endlich sind und höchstwahrscheinlich nicht uns gehören (die Frage des Eigentums wurde nur ein paar Meter weiter mit der Arbeit “Prometheus Erbe” von Kunstpädagogikstudent Sebastian Günter reflektiert) nicht die Verantwortung, die zeitgenössische Gesellschaft zu hinterfragen, zu reflektieren, zu entlarven, zu unterstützen, zu ermutigen und gegebenenfalls anzupassen ohne dabei Ressourcen zu verschwenden? Ist eine Kunst, die absichtlich verschwenderisch ist, Teil eines sinnvollen Lösungsansatzes, oder eher ein egoistischer Teil des Problems? “L'art pour l'art” und zum Teufel mit dem Planeten? Recycling muss nicht bedeuten, dass ständig dasselbe Wasser durch das System fließt, es könnte z.B. aufgefangen und als Grauwasser anderweitig verwendet werden, z.B. für die Bewässerung der vielen Gärten in der Obhut der Klassik Stiftung Weimar, deren steigender Wasserverbrauch und die damit verbundenen steigenden Kosten ebenfalls einer intensiven Hinterfragung bedürfen. Ja, wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass das Wasser recycelt wird, würde das zu konträren Argumenten und Diskussionen führen und die negativen Auswirkungen minimieren; und wenn die Öffentlichkeit es nicht wüsste, wäre das unehrlich, und das kann sich die Kunst nicht leisten. Das Recycling hätte Auswirkungen auf die Installation, aber 12.000 Liter Wasser im Namen der künstlerischen Freiheit in den Abfluss zu schütten, kann nicht richtig sein. Oder etwa doch? Und kann es richtig sein, 12.000 Liter Wasser über Goethes Garten zu verteilen? Oder 15.000 Liter zu verwenden, um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren?

Und so sehr wir Michels Installation in der vorgesehenen Form genossen hätten, so war sie doch in der realisierten Form unbestreitbar viel informativer und unterhaltsamer.